A produção científica é frequentemente retratada como um processo puramente racional, baseado na lógica, na objetividade e na neutralidade.

No entanto, essa visão ignora um componente essencial e inevitável: as emoções. Emoções como curiosidade, frustração, entusiasmo, medo, orgulho ou dúvida não somente acompanham a prática científica — elas a moldam, motivam e transformam.

Neste artigo, exploramos o papel das emoções na produção do conhecimento científico, quebrando o mito da neutralidade emocional e destacando como reconhecer e integrar os sentimentos pode enriquecer o trabalho acadêmico.

1. Por que falar de emoções na ciência?

Historicamente, a ciência buscou se distanciar da subjetividade, tratando emoções como fontes de erro.

No entanto, diversos estudos contemporâneos em epistemologia, psicologia e sociologia da ciência demonstram que as emoções são parte intrínseca do processo científico.

Elas influenciam:

- A escolha dos temas de pesquisa

- A formulação de hipóteses

- A persistência diante de obstáculos

- A criatividade na resolução de problemas

- O compromisso ético com os resultados

2. Emoções como motor da curiosidade científica

A curiosidade — frequentemente considerada uma emoção intelectual — é o ponto de partida para inúmeras descobertas.

O espanto diante de um fenômeno, a indignação diante de uma injustiça ou o encantamento por uma teoria são emoções que mobilizam a investigação.

Exemplo:

A revolta de uma pesquisadora ao ver dados que excluem grupos minoritários pode motivar uma pesquisa transformadora sobre representatividade.

As emoções, portanto, não somente despertam a curiosidade, mas moldam como os problemas de pesquisa são formulados e quais perguntas são consideradas relevantes.

Um sentimento de empatia diante do sofrimento alheio pode levar um pesquisador das ciências sociais ou da saúde a direcionar seus esforços para investigar desigualdades estruturais.

Da mesma forma, a admiração por uma descoberta histórica pode impulsionar longas jornadas de pesquisa documental.

Esses afetos funcionam como bússolas internas que orientam o olhar investigativo, conferindo sentido e direção à produção científica.

3. Emoções durante o processo de pesquisa

a) Entusiasmo:

Impulsiona a busca, fortalece o vínculo com o tema e sustenta a motivação a longo prazo.

b) Frustração:

Surge quando os dados não confirmam as hipóteses. Se bem administrada, pode abrir caminhos para descobertas mais profundas.

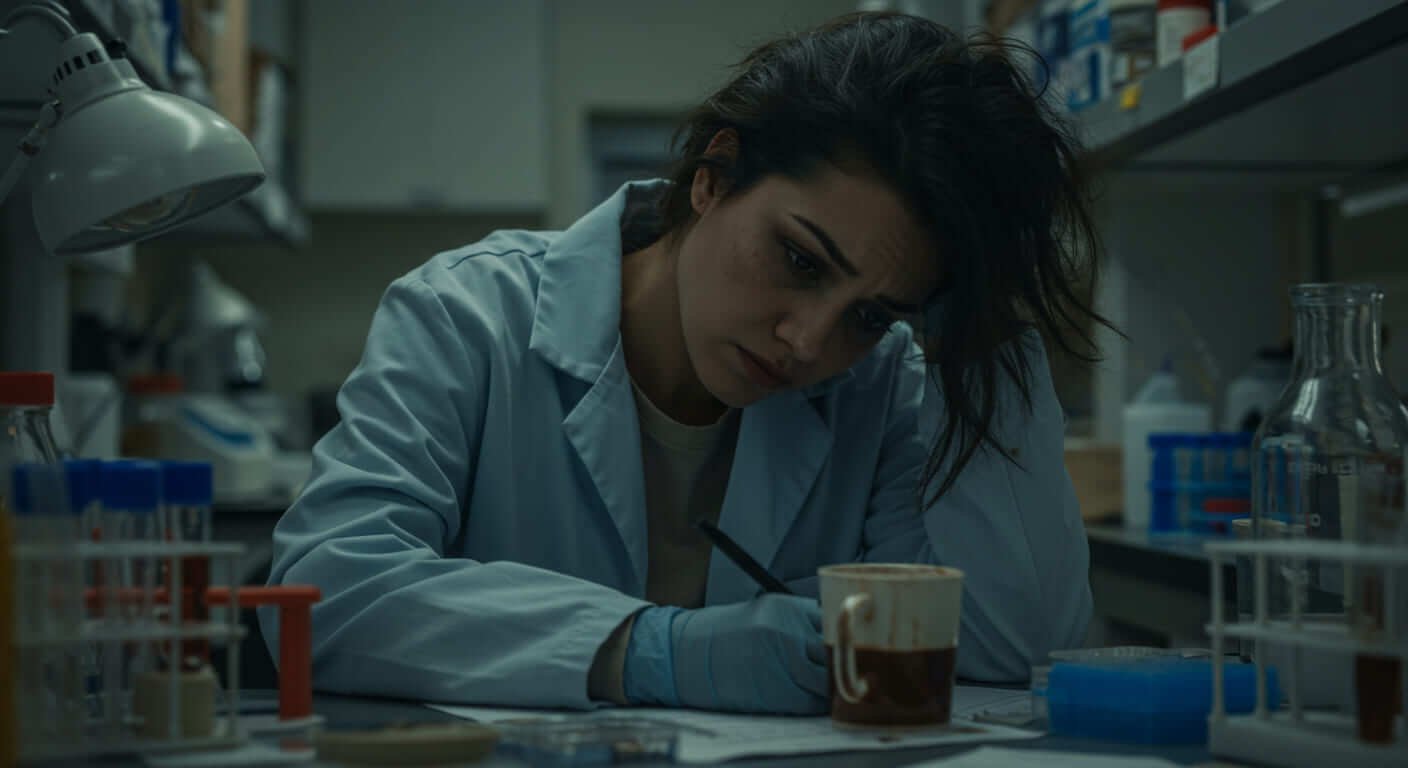

c) Medo e insegurança:

Comuns em momentos de apresentação, banca ou submissão de artigos. Reconhecê-los ajuda a buscar apoio e desenvolver autoconfiança.

d) Orgulho e alegria:

Sentidos ao concluir um projeto, publicar um artigo ou ver sua pesquisa gerar impacto. Reforçam o propósito do fazer científico.

4. O mito da neutralidade: ciência e subjetividade

A objetividade científica não significa ausência de emoções, mas consciência e controle crítico sobre elas. Fingir neutralidade pode impedir o autoconhecimento e favorecer vieses inconscientes.

Reconhecer que o pesquisador é um sujeito situado, com emoções e valores, é um passo fundamental para uma ciência mais ética e transparente.

5. Como as emoções afetam a escrita acadêmica

- Ansiedade pode bloquear o início da redação

- Perfeccionismo pode gerar autocrítica paralisante

- Prazer e fluidez surgem quando há conexão genuína com o tema

- Orgulho e medo se misturam ao submeter trabalhos

Estratégias como escrita livre, revisão colaborativa e escrita emocional podem ajudar a lidar com essas emoções e torná-las aliadas.

6. Emoções e ética na pesquisa

A empatia e a indignação ética são emoções fundamentais para:

- Escolher temas socialmente relevantes

- Tratar com respeito os sujeitos da pesquisa

- Divulgar resultados com responsabilidade

A ética na ciência não nasce somente da razão, mas também da sensibilidade.

7. Educação científica e inteligência emocional

A formação de pesquisadores precisa incluir o desenvolvimento da inteligência emocional, com espaços para:

- Falar sobre medos, angústias e expectativas

- Reconhecer o impacto da pressão por produtividade

- Fortalecer o autocuidado e o senso de propósito

8. Caminhos para integrar emoções e razão na ciência

- Praticar a auto-observação emocional durante a pesquisa

- Conversar abertamente sobre emoções com orientadores e colegas

- Registrar sentimentos no diário de campo ou diário de bordo acadêmico

- Criar redes de apoio entre pesquisadores

Considerações finais

As emoções estão entrelaçadas ao fazer científico de forma muito mais profunda do que frequentemente se reconhece.

Elas não somente atravessam a escolha dos temas de pesquisa, mas também moldam as perguntas que fazemos, a forma como interpretamos dados e como nos posicionamos diante das complexidades do conhecimento.

Sentir — seja frustração, entusiasmo, dúvida ou encantamento — é parte indissociável do processo investigativo.

Ao integrar as emoções como parte legítima da atividade científica, deixamos de enxergá-las como interferências ou fragilidades e passamos a reconhecê-las como fontes legítimas de intuição, compromisso e sentido.

Esse reconhecimento favorece uma ciência mais ética, porque mais conectada com as experiências humanas, e mais significativa, porque comprometida com a transformação de realidades.

Fazer ciência é também se afetar: é deixar que o mundo nos toque e, a partir disso, buscar compreendê-lo com mais profundidade, coragem e empatia.

Sentir não é um desvio do rigor acadêmico — é o que nos permite persistir, inovar e, acima de tudo, não perder de vista a dimensão humana do saber.